大学職員の採用過程で、「御校」と「貴学」どっちが正しい?

その答えは、

シチュエーションによります。

これから面接を控えている人は、是非この記事を参考に、正しい知識で望んでください!

元大学職員のAI(あい)です!教務、国際、研究支援、経理、人事、学長室、と経験して20数年。早期退職を利用して引退。大学職員としての経験談をPR記事として公開中!

大学職員の採用対策

応募にあたっては、大学がどんなところなのかを的確に把握しておく必要があります。

大学事務組織の状況

大学の事務組織は、はっきり言って保守的です。

理由は簡単で、大学経営は教員組織が行うものだから。

そして、事務組織はその決定事項を機械的に実行する役割だからです。

経営パート(教員組織)が決めた改革方針を、事務組織も手続面でイノベーションを引き起こす、といった必要性は「全くありません」。

大学職員に求められるスキル

職員組織はそんな社風なので、決まったことを「高いレベルで」決まったとおりに実行するだけ。

そういったスキルが求められるのが大学職員です。

適性の判断ポイント

とすると、面接の際に応募者の適性を判断するポイントも、自ずとその視点で判断することになります。

具体的には、

- きっちりと、

- 堅実に、

- 当たり前のことを「高いレベルで」当たり前にこなせる能力

面接官はこういった視点であなたの採否を判断します。

具体的な採用対策【1】

例えば面接で、

(応募者)「貴学の建学の精神が〜」

などと発言するようではその時点でアウトです。

「貴学」という表現は文語、つまりESや履歴書上での表現ですね。

口語、つまり面接では「御校」と表現するのが「当たり前」なのです。

大学職員に求められるコンピテンス

もう一度繰り返します。

- 「きっちりと」

- 「堅実に」

- 「当たり前のことを「高いレベルで」当たり前にできるタイプ」

こういった適性が大学職員には必要。

なので「御校」と「貴学」のワードの操り方ひとつで、その応募者の適性判断に強く影響することになります。

当たり前のことを当たり前にできるということは、結構努力レベルは高くて大変なことです。

具体的な採用対策【2】

例えば、服装や髪型、アクセサリーなども同じです。

- 「髪を若干明るい色に染めたままでも面接って大丈夫でしょうか?」

- 「ボタンダウンのシャツで面接大丈夫でしょうか?」

などと疑問を持つ時点で、大学職員としての潜在適性は厳しい状況です。

理由は同じです。

堅実できっちりとしたタイプなら、

- 「就活の常識を」

- 「当たり前のように」

実行するべきだからです。

堅実に就活の方程式に乗せるなら、

- 黒髪で

- 白無地のビジネスシャツ

を選択することがリクルート活動の最適解です。

大学職員を目指すなら、それが「大」正解なのです。

一般企業とは異なる採用対策

- 多少、髪が明るくても支障ない

- フレアのスーツでも最近は問題ないらしい

といった感覚は、確かに民間企業には当てはまります。

しかし、こと大学職員は別です。

大学職員の場合は、個性を際立たせて、時代の先導者になる様なポテンシャルは不要。

そこは教員の(経営者の)領域なので、

職員は、

- きっちりと、

- 堅実に、

- 正統派の就職活動のルールに乗せて、

保守的に攻めるのが正解です。

以上が、「御校」や「貴学」、服装などについてのポイントでした。

大学職員の書類選考の状況

続いては、同じような視点から、書類選考の実態について紹介します。

大学職員の応募者の状況

まずは面接の前提となる、応募者の状況から見てみましょう。

私が在籍していた大学の中途採用の状況は次のとおり。

中規模以上の大学であれば大体同じような状況です。

| 募集頻度 | 年に2回 |

| 募集時期 | 6月、11月 |

| 採用人数 | 年間10名前後(中途採用者) |

| 応募者数 | 年間500名ほど(中途採用者) |

この状況で内定を目指します。

書類通過の状況

書類選考の通過率は約25%、概ね4人に1人が合格です。

書類選考にあたっては、人事部の現場職員が手分けをして判定します。

そのときの状況がこちらです。

- 人事部の職員が、

- 手分けして、

- 限られた時間の中で、

文字どおり「ガ〜っと」書類に目を通します。

そして、

- 書類の書き方とビジネスマナーを的確におさえている

- 分かりやすい内容になっている

- その上で、ちょうどいい文量で埋められている

といった書類であれば、一読しただけでその書類を「合格ボックス」に入れます。

「ちょうどいい文量」とは、入力欄に対して大体8割〜9割のイメージです。

逆に、

- 書類の書き方やマナーなどの基礎的な部分が理解できていない

- もっともらしいフレーズだけで、何を言っているのか分からない

- それに加えて、文量が多すぎる

といった書類は、同じく一読しただけで「不合格ボックス」に入れます。

例えば、書類なのに「御校」と表現している時点で「基礎的な部分が理解できていない」とジャッジされます。

他には、「下記のとおり〜」と「以下のとおり〜」の違い、使い分けをできていない書類などもアウトです。

書類選考のポイント

こういった書類選考の現場の状況を知っていると、以下の点が重要なのが分かります。

担当者が書類選考を行う際、

じっくりと書類の内容を吟味する、といったことはやっていません。

その理由は、

一読しただけで読みやすいと思わせる表現力が、大学職員の実務で必要だから

この1点につきます。

そんな感じで判定していると、大体4人に1人だけが「合格ボックス」行き、という結果になります。

書類通過のコツ

この様な状況をみてわかるとおり、書類選考の通過は、実はとても簡単です。

職務経歴書の書き方や、ビジネスマナーなどの形式面を徹底的に整えて書けば、それだけで他者よりも「断然」優位に立てるからです。

多くの方々は、驚くほどこの基本的な点ができていません。

- 書類に「御校」と表現している時点でアウト

- 応募者の4分の3くらいのESは「当たり前の就活ルール」が守られていない書類

- 民間企業に応募するときのように、キラキラした個性を出そうとするのは焦点がズレている

この状況をよく理解して職務経歴書の書き方や、ビジネスマナーなどの書き方を学んで、

当たり前のことを「高いレベルで」実践して書きましょう。

その上で、シンプルで分かりやすいエントリーシートを作成してください。

採用担当者は、数100件にも及ぶエントリーシートを限られた時間内で一気に読んでいます。

たった一読されたその後に「合格ボックス」に入れてもらうためには、

- マナーやルールをおさえた応募書類

- 読みやすく、分かりやすい応募書類

この2点を洗練できれば十分です。

理由は、

そこを適性の有無として判断しているからです。

以上が、書類選考における採用事情でした。

大学職員の採用状況【一次面接】

続いては一次面接の状況を見ていきます。

一次面接の担当者は現場職員

さて、書類が通過すれば、一次面接です。

その際、面接官を担当するのは、実際に現場で活躍中の20歳代後半から30代後半くらいまでの若手・中堅職員。

全員が、人事部からの打診を受けて、面接当日に集まって面接官を担当する現場職員です。

そして私の経験上、大学職員の一次面接官としての仕事は、

大変でもあり、楽でもある、

という印象です。

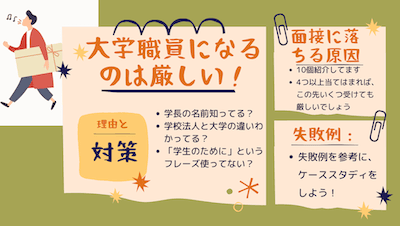

一次面接の面接官が大変な理由

面接をする側が大変な理由は、一次面接レベルまでだと、同じような応募者ばかりと面接しなくてはならないからです。

面接官は、1日に10人ほどの応募者と面接をします。

一人一人真剣に向き合うものの、正直5分も経つと、

「あぁ、またこのタイプか・・・」

と残念な印象になるパターンが7割以上。

もちろん不合格となる流れです。

志望動機がありきたりな上に、やりたい仕事、配属希望の部署、職員としてのキャリア観、等々が地に足がついておらず、明らかに準備不足な方ばかりだからです。

10人中、7人くらいがそういった感じ。

(面接官)「これ以上面接を進めても合格はないな・・」

と面接官は心のどこかで思いながらも、面接を最後まで続けなくてはならいという心的負担を、10人中7人の割合で繰り返しているというのが実態です。

一方、面接官としての仕事は楽でもあります。

一次面接の面接官が楽な理由

楽な理由は、一次面接レベルでは、

合格者の見極めで迷うことがないからです。

話し始めて、面接の中盤くらいにかかった頃には、

(面接官)『あ、よく研究してきてるな。本気で志望してくれているね。』

という「印象が」会話を通してクリアに出来上がるからです。

一次面接なら、この印象だけで即決で合格です。

悩ましい合否判断はほぼゼロ。

面接官同士の意見が割れることもほぼありません。

面接終了時に、その場で、全員一致で、合格判定を記入できています。

一次面接に通過する方法

このように、応募者が就活対策にかけてきた努力は、一次面接レベルでは、ほとんど裏切ることがありません。

就活対策にかけてきた努力とは、情報収集の努力とも言い換えられます。

それは、大学職員の役割や、職員に求められる資質の理解度などのことですね。

ここがしっかりとしている応募者からは、話していて明らかに地に足がついた印象を受けます。

冷やかしでエントリーしているわけではない、本気で志望している、と伝わってきます。

一次面接「後」が本当の選考【ただし倍率は低い】

そして民間企業とは違い、大学職員の場合は一次面接をクリアすれば内定まであとわずか。

一次面接の通過時点で、大体残り30名に絞られた感じになります。

ここまで残ることは、民間企業などと比べると比較的容易なのです。

そして、運や相性が伴う本当の選考はここから先、二次面接以降が大学職員の転職活動での本当の選考の場になります。

一次面接、二次面接あたりの倍率の実情もよく理解しておくと、的確な対策ができますよ。こちらの記事で詳しくまとめています。

以上が一次面接についてでした。

大学職員の採用状況【二次面接】

続いては二次面接についてです。

二次面接の一般的な概要

二次面接の時点で、応募者は残り30人ほどに絞られています。

そして二次面接で、30人から15人ほどに絞られることになります。

面接時間は30分程度。

面接官は2〜3名。

年代は40歳後半〜50歳くらいの課長クラス。

平日の夕刻以降か(18:00とか)、土曜日の日中に実施されることが多いですね。

ここを通過して15名の枠に入ると、ほぼ内定です。

次の最終面接(役員面接)は、実質、意思確認のような「面談」です

二次面接の内容

面接自体は形式的な質問から始まります。

自己PR、志望動機、ESに沿って面接官から質問、といった感じです。

なぜ転職を考えているのか、といったことも聞きます。

✔️採用のポイント

こういったありきたりな定型の質疑応答では、新卒学生のようにクドクドと話し過ぎないことがポイントです。

結論→理由→裏付けとしての具体例→再び結論、

といった感じで、端的かつクリアに答える能力が試されていると思ってください。

逆に、意気込んで詳しく説明しようとすればするほど、面接官側のペースが乱れます。

あれもこれも「話し切れた!よしっ!!」などと思った時ほど、一方的になっていることに要注意です。

面接は、中盤を過ぎたあたり、非定型の質疑応答になったところが重要ポイントです。

序盤の「流し程度」の定型質問で長々と話すとコミュニケーション能力が疑われる典型例です。

二次面接の裏事情

いきなり一次面接の感想を雑談風に聞かれることもありますので一応考えておきましょう。

一次面接の感想を聞かれることも

✔️採用のポイント

コツとしては、一次の面接官の名前やコメントなどを覚えておきましょう。

二次面接で、その具体例を出しつつ応えるだけでかなりの大人感が出せます。

例えば、

「一次面接では大学事務の奥深さを教えていただき、さらに職員への希望が増しました。特に面接官だった学事部の山田様がおっしゃっていた、文科省への届出業務が、まさに事務の腕の見せ所であることを知りやりがいを感じたからです。その後は文科省の高等教育局のホームページを見たり、他大学の状況と比較しながら関心を持って見ています。」

といった感じなら、

- 具体的であり、

- 簡潔であり、

- その大学へのラブコールも感じられ、

面接の冒頭としてはいい感じだと思います。

「具体的」とは、マーカー部のフレーズのことです。

面接官の引継ぎ

面接官は引き継ぎを行っています。

一次の面接官は、

- あなたを一次で評価したポイント

- 一次で疑問に残ったポイント

- 一次で質問できなかった内容

などを、細かく二次面接担当者に向けてコメントを入れています。

それを見て、二次面接は行われています。

1〜3について、自分なりに一次面接の振り返りと分析を十分に行って対応に備えましょう。

一次面接との違い

二次面接では、自己PRや志望動機以上に、人物面や職員としての適性面を深く見られます。

そのため、職員という組織文化をよく理解し、その文化にいかに自分が適合するか、といった観点のコメントをしていきましょう。

✔️採用のポイント

例えば、「職員になったらどのように活躍できますか?」と聞かれた時。

「学生目線に寄り添いながら、様々な改善案を提案したいです。例えば、私が学生の頃は自習室が少なく荷物を保管できるようなロッカーもなく不便を感じていました。そのような提案で学生の役に立つ職員を目指したいと思います。」

といったようなコメントは、大学職員が裏方業務であることを認識できていない典型的なNGコメントです。

一方、

「私の堅実な性格を活かせると思います。例えば、会議の運営や、委員の先生方に学生規定を正確に説明するなどの調整業務こそ、堅実で慎重な仕事が求められるのではないかと考えています。裏方の場で自分の長所を活かすことができれば、職員組織に貢献できるのではないかと思います。」

といった感じであれば、職員像を理解できている好印象なコメントです。

上のマーカー部、「規定」や「学内調整」といった言葉なども、現場職員にとって非常に馴染みやすいキーフレーズなので多用しましょう。

面接中、2〜3回以上使っても大丈夫です。

その他、

- 大学のことを「高等教育機関」

- 先生方のことを「教員組織」

- 会議体のことを「決裁機関」

といったフレーズを使うと、学内事情をよく分かっている印象になります。

現場感覚としては日常用語ですし、かつ、応募者が使ってもハッタリ感はありませんので、積極的に使うと効果的です。

二次面接でのテクニック

この章は最も重要なポイントです。

その大学について時間をかけて調べてきたことを、さりげなく、要所要所に入れ込んで下さい。

面接官の質問に対して、具体的なキーワードを交えながら答えていくだけで、熱意はじわじわと伝わります。

具体的なキーワードとは?

例えば、

- 「8つの学部がそれぞれ〜」と、数字で正確に表現する

- 「約15,000人の学生を〜」と、具体的に表現する

- 「社会経済研究科が〜」と、大学院の正式名称を正確に表現する

- 「学費収入が250億円にのぼる〜」と、数字を明確にして話す

等々のことです。

その他、

- 主要キャンパスの場所や正式名称

- 付属小中高等学校の場所や名前

- 主要事務組織の名称(総務「部」なのか総務「課」なのか、「学生部」なのか「学生支援センター」なのかetc.)

- 学長の名前、建学の精神、創立者のフルネーム

なども駆使しましょう。

この程度のフレーズは理解とは関係ありません。

単に覚えるだけです。

それをアウトプットするだけで、面接官が受ける印象が一気に変わります。

理由は再び冒頭の繰り返しです。

- 「きっちりと」

- 「堅実に」

- 「当たり前のことを「高いレベルで」当たり前にできるタイプなのかどうなのか」

面接官としては、この適性がはっきりと見極められるからです。

また、これらはまさにその大学でしか使えないコメントです。

他の大学で使い回すことができないコメントだからこそ、志望度は伝わります。

しかも、引き出しが多ければ多いほど、面接を通して何パターンも連続して使えます。

これが二次面接のキモです。

特に面接の中盤以降で駆使しましょう。

面接で印象に残るのは、中盤以降のコメントだからです。

以上です!

「リクナビNext」で求人検索する時は、「学校法人 大学 専任職員」で検索しましょう!

その他のテクニック

志望動機のテクニックをおさえておきたい人はこちらが参考になります。

その他、経験談を多方面から公開中です。ぜひ役に立てて下さい!